VOL.21�@���N�̗ǂ��h���S���̃��`�[�t |

|||

| �@���͖P���A�i�قȂǂƂƂ��ɒm����`���̓����ł��B�s���܂������A����Ȏւ̌`�����Ă���A�V�␅���x�z���Ă���ƌ����Ă��܂����B���̂��߁A�J�_�l�A���_�l�Ƃ��č��ł��Ղ��Ă���n��������A�`�����������c���Ă܂��B�܂��A12�x�ɂ��Ȃ��Ă��邽�ߗ��i�C�j�Ƃ��������ɋ����䂩�����������̂������ł͂Ȃ��ł��傤���B�����ł͌N��̏ے��A�͂������Ă��܂��B �@���āA�����ł͂ǂ��ł��傤���H�Ñ�M���V�A�E���[�}����A�����ăL���X�g���ɂ����̓����͓o�ꂵ�܂��B�����ł͂ǂ��炩�Ƃ����ƈ��̏ے��A���Q�I���M�E�X�����Ɛ키�G��ȂǁA�����ɂȂ����o���̂�����͑������Ƃł��傤�B |

|||

�I�����W�h���S�� |

�I�����W/�����h���S�� |

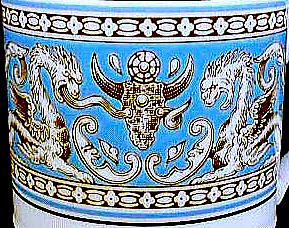

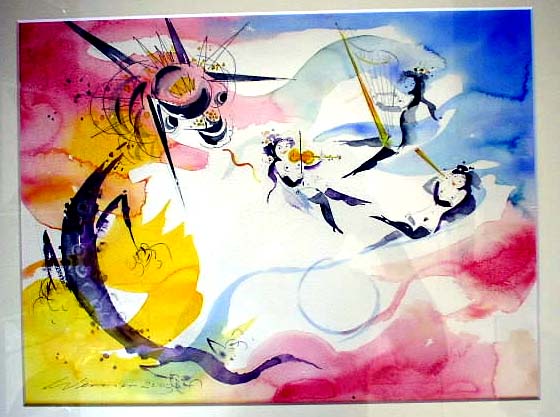

�@���m�̓�����ɏK���Ĕ��W�����}�C�Z���ł��̂ŁA���R���̗��̕��͑��݂��܂��B���̃I�����W�̑̂��������̓}�C�Z�����a�����������̉��̂��߂ɍ��ꂽ���Ɠ����ł��B���݂͂��̃I���W�i���̃I�����W�̑��ɂ��A�O���[���A�C�G���[�A�u���b�N���X���܂��܂ȐF������܂��B���Ȃ݂ɂ��M�̉��ɒ����`����Ă��闳���c��A�^�ɑɕ`����Ă���P�����܂�����킵�Ă���ƌ����܂��B���̗��̓p�^�[��������Ă��܂��B �@�E�̒��ؕ��̂��͖̂����h���S���B�ʎ��I�ɕ`����Ă�����̂ł��B������͑嗤�̕��ɐl�C������悤�ł��B�F�ڂ��ʐ^�̂悤�ɂ����������܂��B�F�Ⴂ�ł��낦��Ƒ�ω₩�Ŕ������ł��I |

|

�s���N |

�u���E�� |

�u���[ |

�R�o���g�u���[ |

�O���[�� |

�o�C�I���b�g/�����h���S�� |

�o�C�I���b�g/�����h���S�� |

�u���b�N�@�e�B�[/�����h���S�� |

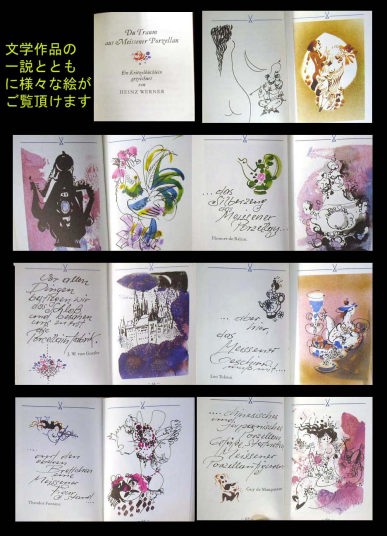

| �@�ߔN�̃}�C�Z���̍�Ƃɂ��h���S�������͓I�ł��B���f�I�Ȋy���t�ł鏗���ƂƂ��ɕ`����Ă���h���S���͂����������}�C�Z�����\����5�l�g�̃n�C���c�E���F���i�[���̍�B���͍�������Ă��铩����A�E�����F���i�[�����g�̎�ɂ��1�_���̂̐��ʉ�ł��B �@���{�l�ɂƂ��āA��ω��N�̗ǂ����ł��闳�A���Б��̗q�̂��̂��ώ@���Ă݂Ă��������B�w�����h�Ȃǂł����{�����̃C���[�Y�v���[�g���ĂłĂ���܂��B �@�}�C�Z��/�h���S���@�@ |

|

|

|